Nichole Ouellette

présente

présente

Observations, notes et recherches

Antée

Audience

Ballast et remblais

Bibliographie

Conseil d'administration

Calendrier 2001 - 2002

Écorce de bouleau, canot

Écorce de bouleau, canot

Écorce de bouleau, usage

Frère Alexandre Blouin

Gauvreau, Marcelle

Gauvreau, chronologie

Gauvreau, études

Gauvreau, carrière

Gauvreau, lectorat

Herbier Louis-Marie

Herborisation, plante rare

Herborisation, Laurentides

Herborisation, tourbière

Identification de plantes

Intelligence de l'homme

Inventaire d'un habitat

Montage en herbier

Kalm Pehr en Améique

Kalm, en Nouvelle-France

Kalm Pehr, scientifique

Marie-Victorin, biographie

Marie-Victorin, la botanique

Marie-Victorin, l'arbre

Marie-Victorin, le Québécois

Marie-Victorin, les enfants

Marie-Victorin, l'humour

Mère sauvage, fille cultivée

Partenaires

Provancher, Léon

Rhus radicans - toxicité

Rhus radicans - solutions

Sécher des plantes

Termes et conditions

L'arbre

Art de vivre au Québec

Conte

L'arbre qui se détache

Papier peint

Feuilles d'automne

Regards des petites personnes

Arbres d'automne

Navigation

Accueil

Par Marie-Victorin

Édition numérique

Divisions de l'ouvrage

DICOTYLES

MONOCOTYLES

Plantes comestibles

Plantes introduites

Plantes médicinales

Plantes rares

Faire un don

À La UNE

PHOTOGRAPHIES

|

Informations cueillies sur le terrain, photos, dates,

coordonnées géographiques (GPS), édition Internet

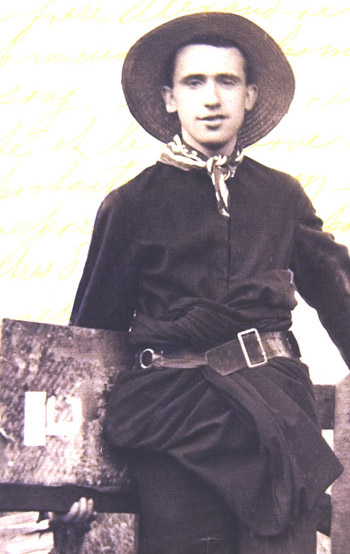

Frère Marie-Victorin (1885-1944)

Grand Québécois

Photo publiée dans le quotidien La Presse, le 30 septembre 1944. |

Grand Québécois, maître à penser, point de référence pour tout un peuple, directeur-fondateur de l'Institut botanique de l'Université de

Montréal, auteur de la Flore laurentienne.

|

L'année 1994 marque le 50e anniversaire de la mort du frère

Marie-Victorin. Chaque semaine, la publication d'extraits de la Flore laurentienne,

dans les quotidiens : La Presse et

Le Nouvelliste, maintient son héritage

vivant. Le génie du frère tient à sa vision d'avant-garde et à

son intelligence des composantes de la planète. De ses dons de communicateur, il suscite

l'intérêt et avive la curiosité sur le monde qui nous

entoure. Publiée en 1935, la Flore laurentienne demeure un

chef-d'œuvre de nos patrimoines scientifique et littéraire. L'ouvrage sert encore aujourd'hui à l'enseignement de la botanique à

l'université. L'écriture sensible, claire, précise, transparente et accessible

nous ancre dans le réel où nous naissons, vivons et mourrons.

|

Frère Marie-Victorin à Cuba

janvier 1939.

|

Parfois l'auteur laisse libre cours à son émotion dans sesdescriptions. Du

calypso bulbeux (p. 832), il écrit :

«

Par l'extraordinaire délicatesse de l'ensemble, par

l'équilibre de tant de couleurs diverses, par la multiplicité des détails et

l'originalité de la forme, cette fleur est un chef-d'œuvre de beauté, une création sans analogue dans le monde des fleurs, si riche

pourtant. »

Ailleurs l'humour transpire devant des croyances populaires étonnantes. Le texte sur

l'Acorus roseau (p. 845) illustre un sourire en coin. « En Europe, au moyen-âge, on se

servait des rhizomes de l'acorus comme litière odorante sur le plancher des

cathédrales. En Chine, une superstition veut que la plante chasse les

démons. En Indes, le sucre combat les coliques des enfants. Dans le district

de Montmagny, les rhizomes font passer les grandes fièvres ». Exemples parmi des

milliers.

Une plante à la main, le manuel sous les yeux, on prend conscience de la somme phénoménale

d'informations contenues dans la Flore laurentienne. Une

initiation d'où

se dégage la personnalité de l'homme de sciences par ses travaux d'observations, ses recherches,

ses réflexions, sa lucidité, sa précision, sa force de caractère, son

érudition, son génie. Le frère Marie-Victorin transmet ses connaissances et sa compréhension des lois de la

nature. Sur le terrain, il invite à refaire les découvertes, à vérifier ses dires,

à pousser la curiosité au-delà des apparences.

La Flore laurentienne garde mémoire des relations intimes entre les premières nations, le peuple

du Québec et leur terre natale

- Fonds d'archives Mère-Marie-des-Anges (1883-1967),

sœur aînée du frère Marie-Victorin

-

Fonds d'archives

de la société canadienne d'histoire naturelle (1923-1972)

- Fonds d'archives

de la Société de biologie de Montréal

(1922- )

51º 37' 46.23" N - 75º 12' 31.94" O,

Baie-James (Municipalité), 110 miles à 3000 pieds d'altitude, entre le 50° 25' 09.5" N - 073° 52' 21.4" O et le 51° 55' 10" N - 074° 05' 18" O, soit entre

Mistissini (Village cri) et l'île Le Veneur, dans le cours moyen de la

rivière Eastmain.

Lac Mistassini, archipel Kasapominskat, île Marie-Victorin, 10:24 le vendredi 22 juillet 2005, photo Lac_Mistassini_040_800.

|

MON MIROIR journaux intimes (1903-1920) du frère

MARIE-VICTORIN. Texte intégral, édition établie et annotée par Gilles Beaudet,é.c. et

Lucie Jasmin, 816 pages. Dépôt légal 3e trimestre 2004, Bibliothèque nationale

du Québec, © Éditions

Fides 2004. |

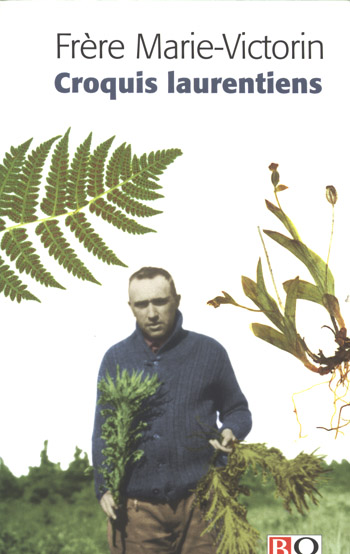

Croquis laurentiens

du frère MARIE-VICTORIN, 249 pages.

Couverture : le frère Marie-Victorin herborise en Minganie, le 3 août 1928.

Édition originale ; Montréal : Frères des écoles chrétiennes, 1920. Dépôt

légal 1er trimestre 2002, Bibliothèque nationale du Québec.

© Éditions

Fides, 1982. © Bibliothèque

québécoise, 2002, pour la présente édition.

|

Île Marie-Victorin

|

Détail d'une

carte de la Sûreté du Québec : Baie-James, lac Mistassini, îles Montpetit,

Mintunikus Misaupinanuch, Manitoumouc, André-Michaux, Marie-Victorin, Dablon,

Macoun.

|

|

[ Antée ] [ Audience ] [ Ballast et remblais ] [ Bibliographie ] [ Conseil d'administration ] [ Calendrier 2001 - 2002 ] [ Écorce de bouleau, canot ] [ Écorce de bouleau, canot ] [ Écorce de bouleau, usage ] [ Frère Alexandre Blouin ] [ Gauvreau, Marcelle ] [ Gauvreau, chronologie ] [ Gauvreau, études ] [ Gauvreau, carrière ] [ Gauvreau, lectorat ] [ Herbier Louis-Marie ] [ Herborisation, plante rare ] [ Herborisation, Laurentides ] [ Herborisation, tourbière ] [ Identification de plantes ] [ Intelligence de l'homme ] [ Inventaire d'un habitat ] [ Montage en herbier ] [ Kalm Pehr en Améique ] [ Kalm, en Nouvelle-France ] [ Kalm Pehr, scientifique ] [ Marie-Victorin, biographie ] [ Marie-Victorin, la botanique ] [ Marie-Victorin, l'arbre ] [ Marie-Victorin, le Québécois ] [ Marie-Victorin, les enfants ] [ Marie-Victorin, l'humour ] [ Mère sauvage, fille cultivée ] [ Partenaires ] [ Provancher, Léon ] [ Rhus radicans - toxicité ] [ Rhus radicans - solutions ] [ Sécher des plantes ] [ Termes et conditions ]

[ Préface ] [ Abrégé historique ] [ Esquisse générale ] [ Synopsis des groupes ] [ Clef artificielle ] [ Glossaire ] [ Citation d'auteurs ] [ Cartes et tableaux ] [ Observations, notes ]

|

le samedi 28 juin 1997 - le samedi 12 mars 2000 le samedi 28 juin 1997 - le samedi 12 mars 2000

le dimanche 1er juillet 2012 - le 10 septembre 2013

constante mouvance de mes paysages intérieurs

|